難病・末期癌からの生還

「もう手の施しようがありません」「絶対に治りません」「余命1ヵ月!」などと主治医から宣告されたという患者さんや家族の皆さんからのメールが届く日々が続いています。

普通の人からすると「本当に医者がそんなことを言ったのだろうか?」と一瞬わが耳を疑いたくなるような内容ばかりだと思います。しかし、どんな言い方であったにせよ、患者さんたちがそう受け取り、奈落の底へ叩き落されたように感じたことは紛れもない事実なのです。

いま、がん患者さんたちの心の奥底には、「この診療は何のために行われているのか?」「癌という病いを抱えて今後どう生きていったらいいのだろうか?」といった患者が聞きたい肝心なことには一切答えず、ただ黙々と検査や治療を計画・遂行し、ようやく口から出た言葉が『死の宣告』に等しいような苛酷極まることしか言わない医者に対する憤りと恨みが渦巻いているのだろうと思います。

残念ながら、これが現代日本の癌診療現場の偽らざる姿なのです。

最近ようやく、医療側にも現在の癌診療の問題点を指摘したり、患者主体の診療のあり方について論議する兆しが出てきましたが、多くの医療機関では、まだまだ医療者本位の、固定観念に支配された診療が堂々とまかり通っているのではないでしょうか。

ところが、癌の医学的研究の方に目を転ずると医療現場とは全く違った、眩いばかりの光景が見られます。特に、分子生物学や遺伝子工学、細胞工学といった新しい学問の登場により癌の生物学的性質が明らかになってきました。癌の発生・増殖・転移などに関するメカニズムが次々と解明され、それに伴う新しい診断技術の開発のスピードも目をみはるものがあります。癌に関する医学的研究は予想をはるかに越え、まさに日進月歩の勢いで進んでおり、21世紀半ばには癌は克服され、治る病気になると断言する研究者すらいます。

しかし、前日本癌学会会長である黒木登志夫氏(岐阜大学学長・東大名誉教授)は、「21世紀に、癌は本当に克服できるのか?」という質問に対して、次のように答えています。

「癌を克服するためには、国民一人ひとりが『自分の健康は自分で守る』という意識を持ち、『予防と早期発見』に努めれば癌は克服できるだろう。しかし反面、非常に治りにくい癌、つまり難治性の癌があることも事実。これらにいかに対処していくかがゲノム情報の研究と並んで今後の癌研究のきわめて重要なテーマであり、難治性癌に対する治療法の確立なくしては癌を克服したことにはならない」。

確かに、「癌とは何か?」がわかればその予防法が、「いかに癌を正確に診断できるか?」がわかれば早期発見が可能になるでしょう。そして、癌の予防と早期発見ができれば、治る癌が増えることは間違いありません。

ところが、私が毎日メールを頂いて接している、残念ながら『予防と早期発見』ができなかった患者さんたちにとって、癌は克服可能な病気だと言われても、ピンとこない現実離れした話にしか聞こえないと思います。

このように、”医学の進歩”と”医療の現実”との間には予想以上に大きな隔たりがあるのです。

癌の研究や診断のめざましい進歩が、治療成績に必ずしも結びついていないことが現代における癌診療の最大の問題点ではないでしょうか。

人がよりよく生きるためには夢や希望を持ち続けることが絶対条件ですが、一方で現実を直視することも大切です。近年、西洋医学の三大治療法(手術・抗がん剤・放射線)と呼ばれる「癌の標準的治療」の限界と問題点が、明らかになってきました。西洋医学単独による標準的治療の限界は、「5年生存率」の伸びの悪さと、癌治療のスローガンが”癌の撲滅”から”癌との共存”へ移りつつあるところに如実に表れています。

一方、標準的治療の問題点とは、西洋医学の構造上の問題点と言い換えることができます。

たとえば”患者と医者の意識のズレ”であり”癌診療の二極化による患者の差別化と切り捨て”などです。

このサイトでは、これら現代の癌治療が抱える問題の根底にある西洋医学の構造の問題点を明確にして、これからの癌治療の在り方について”構造改革案”を提示できればと思います。

私は医者ではなく、もちろん、癌の専門家でもありません。ただ、自分なりに癌というものを必死に勉強し、父や同級生を末期癌から生還させ、毎日たくさんの癌患者さんもしくはそのご家族の方々とメールをさせて頂いて、患者さんやご家族の悩み苦しむ心だけでなく、癌の専門家の気持ちも多少はわかるような気がしています。

そこで、患者さんも医療者も、さらには家族も含めた医療のあるべき姿について考え、提言してみたいと思います。

そして、このサイトを制作しようと思ったもう一つの大きな理由があります。それは、いま一度、患者さんそれぞれの内にある「力」を見直して、信じて欲しいということです。私は、このサイト内で「治癒力」とか「内なる治癒の力」という言葉を、何度も何度も繰り返し使っています。医療関係者や医学知識が豊富な読者の方々から、「治癒力」とはいったいどういった意味の言葉か明確な定義がない、イメージ的すぎて少なくとも医者の使うべき用語ではないなどの指摘や批判が出てくるかもしれません。確かに医学用語辞典にも載っておらず、西洋医学の世界から消えてしまった(抹殺されたのかもしれませんが)この言葉を定義することは難しいことです。

というよりも、西洋医学には、「治癒力」という言葉でしか表現できない根源的な「力」を表す適切な言葉がないと言った方が正確かもしれません。

『療養』の目的は、「治癒力」の活性化、つまり「わが内なる治癒の力」を高めることです。『療養』とは、医療者は「診療」に全力を傾け、患者さんは日々の「養生」に励むことをいいます。日々の「養生」を積み重ねることによってしか「内なる治癒の力」を高めることはできないのです。この「治癒力」が弱いままでは、いかなる妙薬も効き目を表さず、いかなる練達の外科医のメスをもってしても”病気”が治り、”病い”が癒えることはないでしょう。

患者さんが自分自身の生きる力を信じて、その力を高めようとすることを「養生」と呼びます。私は、病気は医者や薬が”治す”ものでは決してなく、患者自身の力で”治る”ものだと確信しています。つまり、医療者にとって”治せるか、治せないか”はきわめて重大な問題ですが、病気が”治るか、治らないか”は完全に患者さん自身の問題だからです。

ですから、主治医から「もう手の施しようがありません」とか「絶対に治りません」 「余命1ヵ月」などと宣告されたとしても、絶望することは全くありません。これらの宣告を正しく表現するとしたら、「私にはもう手の施しようがありません」であり、「西洋医学としては絶対に治せません」であり、「西洋医学的に診て余命1ヵ月」としなければならない筈です。

いま、日本の患者さんに欠けているものは、己れのなすべきことは己れで決めるという心構えと、いかに生き、いかに死すかという死生観ではないでしょうか。いかに闘病するかを考えることは、いかに生きるかを考えることに他ならないからです。

また一方、医療者に欠けているものは、医療の主体は医療者ではなく、患者であることをしっかり認識し、患者の応援団、サポート役に徹し切ろうという固い決意と、西洋医学の方法論の限界と問題点から既成の医学観・医療観を見直すことだと思います。

癌は、ごくありふれた「病気」です。もし今、あなたが「癌」と告知されたとしたら、どんな風に感じられるでしょうか。想像しただけでも身の毛がよだつ、そんな恐ろしいことは考えたくもない、と思われた方も結構おられるかも知れません。しかし、癌は想像だにもできないような珍しい病気ではありません。癌が日本人の死亡原因の断然トップであり、年々増え続けていることは周知の事実です。

2000年、日本では29万6千人の方が癌で亡くなりました(2022年は38万1500人)。これは、全死亡者の約三割にあたります。いまや、日本人の三人に一人が癌で亡くなる時代になったのです。さらに、50~60歳代に限れば、実に二人に一人が癌で死亡しています。

ただし、この数字はあくまで死亡者の割合ですから、癌になっても運良く治癒したり、治った後で癌以外の病気で亡くなった方も含めると、実際に癌に罹患される人の数はさらに多いことになります。

生物学的にみれば、癌は遺伝子の異常に起因する病気です。私たちの細胞中の遺伝物質であるDNAが、生活環境にあるさまざまな発癌物質や放射線、癌ウイルスあるいは老化などによって傷つけられたり、構造に変化をきたすと細胞は癌化します。

環境破壊が進み、免疫機能などの治癒力が衰える高齢者が急速に増え続ける21世紀の日本においては、癌に罹る方々がさらに増加することは自明のことです。もはや、癌は生活習慣病と同じように高齢者ばかりでなく、人生の後半期に入った人にとっては一度は患う”老年病”の一つと考えた方が妥当かもしれません。

いまや癌という病気は決して他人事ではない上に、我が身を襲った不幸とか、忌むべき”死病”といった特別な病気でもなんでもなく、日本人すべてにとって長生きすればいつかは遭遇する、ごくありふれた「病気」なのです。

様々な癌患者さんが治癒力を高める治療を受けたり、養生法の教室やセミナーに積極的に参加されています。癌という病気の『療養』に励まれているわけです。「癌とは何か」とか「癌の治療法には何があるか」といった学問的な話は後述しますので、ここでは「癌を治療するということはどういうことなのか」「何のために治療するのか」、つまり「癌の治療の目的とは何か」について考えてみたいと思います。

癌の治療の目的と聞いた途端、即座に「癌治療の目的は癌を治すために決まっているじゃないか!そんな当たり前のことを改めて聞くな!」と血相を変えられる方もおられるかも知れません。確かに癌治療が目指すところが癌の治癒であることは当たり前かもしれません。

しかし、癌に罹った方のすべてが治っている訳ではなく、年間の全死亡者の約三割、およそ40万人近い方々が亡くなっているのが現実です(2022年現在)。

世の中には様々な種類の、様々なステージ(病期)の癌患者さんがおられ、特に標準的治療(手術・抗がん剤治療・放射線治療)から見放された「癌難民」と呼ばれる方々に対して、西洋医学の病医院やドクターは「標準的治療」という名の画一的な治療のみを振りかざして突っ走ってきた、20世紀までの癌治療についてまずは考えてみたいと思います(今でも旧態依然の「西洋医学だけが医療である」と信じて疑わないドクターや国民が山のようにおられるようですが)。

確かに標準的治療は、ある種類の癌や、癌が早いステージで見つかった場合には、治療効果を存分に発揮し、患者さんを治癒に導きます。しかし、進行癌、たとえばステージⅢ、Ⅳなどの場合では、その治療効果は患者さんの治癒力次第、つまり治癒するかしないか、あるいは再発するか否かは、免疫力など個人的な治癒力によって左右されるのではないでしょうか。

しかし、従来の、普遍的ではあっても画一的な医療体系は、この個別性を無視し、時に患者さんたちに苛酷な治療を、良く言えば”勇猛果敢に”、悪く言えば”無謀にも”挑戦させてきたのではないかと思われてならないのです。

ただ、進行癌だからと言って、初めから諦めることは毛頭ありません。癌の治療は勿論、治癒を目指して行うものですが、その方法と取り組み方は患者さん一人ひとりで違って当然ではないでしょうか。21世紀の癌治療は、レディーメイドではなくオーダーメイドでなければならないと思います。

たとえば、もしあなたに胃がんの疑いがあり、精密検査の結果、進行癌で隣接する肝臓に浸潤があると診断された場合、あなたはどうされるでしょうか?

まだ、癌の告知が一般的ではなかった一昔前であったなら、胃がんと診断した医者があなたの家族を呼んで、病名と治療方法を告げ、あなたには「胃潰瘍がひどいので手術をしましょう」とか、「このまま放っておくと癌化するおそれがあるから手術が必要です」といったように、いわゆる違った病名の「ムンテラ(説明)」をしておそらく胃がんを取り除く手術が行われることでしょう。手術が終わった後は、あなたがまだ麻酔から醒めない間に家族が呼ばれて手術で取り除かれた胃を見ながら、癌の状態や手術の様子、今後の見通し(予後)が語られ、あなたにどう伝えるかについて意見が交換されるでしょう。

癌の浸潤や拡がりの程度によっては、抗癌剤などの術後の補助療法についても簡単な説明と了承が取り付けられるかもしれません。このようにして、あなたの身体に発生した癌にもかかわらず、その治療法に関する説明や同意、さらには生命予後の説明はあなたに対してではなく家族に行われるのが、ごく当たり前のことでした。

まさに、医者と家族まかせの癌治療であり、ある意味ではのんびりした時代だったと言えるのかもしれません。しかし、21世紀の癌治療の主役は、患者さん自身なのです。

では、いま、あなたが精密検査の結果、肝臓に浸潤がある進行した胃がんであることがわかったと想定して、その後の一般的な流れを考えてみましょう。

まず、胃がんと診断した医者からあなた(日本では家族も同席することが普通ですが)に診断の経緯と病名が告げられます。いわゆる癌の告知が行われた後、治療方法についてのインフォームド・コンセント(IC)が行われるでしょう。ICに関しては、医者や病院により手順や内容が異なると思いますが、普通は癌の種類や進行の程度から、可能な治療方法が提示されるでしょう。

では、ICとは、一体なんなのでしょうか? この、米国から入ってきた長たらしい横文字を日本では「医者による十分な説明と、患者の納得した上での同意」と訳しています。簡単に「説明と同意」という場合もあります。この米国の「患者の知る権利」と「医療訴訟対策」から生まれた医療概念も、十数年前に日本に導入された当時は医療の現場に少なからぬ戸惑いが生じましたが、いまでは医療行為を行う上で欠かすことのできない重要な手続きになりました。言うまでもなく、本来患者さんが何らかの医療行為を受ける際に、医者からその行為に関する十分な説明を受け、納得した上で同意することは当たり前のことです。

しかし、こんなごく当たり前のことがわざわざ制度化された背景には、米国でいかに「患者の知る権利」が保証されず、医者が急増する「医療訴訟の対策」に頭を悩ましていたかを物語っています。一方、「患者の知る権利」どころか「病名の告知」すら一般的でなかった日本では、医療行為に関する情報を知りうるのは医療者と家族のみで、患者は埒外に置かれていました。したがって、患者が何らかの医療行為を受ける時、医者から説明を受けて同意するのは家族であり、ほとんどの患者はすべてを医者と家族に「おまかせ」状態だったわけです。

最近の調査で、日本でも自分の病名を知りたいと願う患者さんが七割を超えている現在、自分になされる医療の内容についても十分な説明を受けた上で、同意することは当然の流れだと思います。

つまり、ICの主体は、医療を行う立場の医療者ではなく、医療を受ける側の患者にあるのです。

言い換えれば、医療とは原則的に患者の同意なしにはいかなる診療も行うことができない性質の行為なのです。

ICという概念と制度が普及した今となっては、医療に患者の同意が要ることはごく当たり前のことです。しかし、つい十数年前までは医療者も患者も家族も、おそらくそれほど明確な意識を持たずに医療を行い、受けていたように思います。医者と患者の関係は、いわば「親子」のようなものであり、親である医者は幼児である患者に対し詳しい説明をしない代わりに全責任を負って医療を行い、患者は信頼して全てをおまかせするというパターナリズム(父権主義)が基本にありました。

一種の「共依存」関係にあったともいえます。この関係性は医療がうまくいっている時にはよく機能しますが、医療過誤など不都合が生じた場合には患者側になんの情報もないため、患者にとってきわめて不利な状況を生み出してしまうのです。この医療のパターナリズム傾向は、日本のみならずかつては米国や欧州などでも同じでしたが、患者の人権や知る権利の獲得などが社会運動のひとつとして盛り上がった結果、医者と患者の関係を大人と大人の関係、つまり「パートナー」として捉える考え方が主流となり、「パターナリズム」から「パートナーシップ(協同作業)」へと変容していったと思われます。「パートナーシップ」は、さらに医者側の医療訴訟の対策などとも連動してICという概念と制度の誕生につながったわけです。

なお、現在では、医者と患者の関係性は病気の種類や病態、病期などに応じて「パターナリズム」「パートナーシップ」の他に、親と年長児のように「指導と協力」する関係があり、この三つを柔軟に組み合わせるものと考えられています。

では、ICに際して患者さんはどんなことに留意すればいいのでしょうか。患者が医者の説明を聞いて同意するためには、医者がなんの同意を求めているのかが分からなければ同意しようがありません。

私はICの意味を患者の立場になって次の表のように単純化して説明しています。医療行為の「危険度(リスク)」と「還元されるべき利益(リターンあるいはベネフィット)」、簡単に言えば「医療効果」には4つのパターンがあります。

●危険度(リスク)と利益・還元(リターン)

①ローリスク・ハイリターン = 最高・最善

②ハイリスク・ハイリターン = 価値観・人生観による個人的判断

③ローリスク・ローリターン = 価値観・人生観による個人的判断

④ハイリスク・ローリターン = 最低・最悪

この中で最高かつ最善なパターンは「ローリスク・ハイリターン」です。危険度は低いのにもかかわらず得られる医療効果が高いということであり、具体例としては近年発達が著しい内視鏡手術などでしょう。一方、最低かつ最悪なパターンは誰が考えても「ハイリスク・ローリターン(あるいはノーリターン)」に違いありません。

大きなリスクを伴う治療を受けたにもかかわらず、得られた医療効果が少ないか全くない状況です。たとえば、強力な抗がん剤治療を奏効率の低い癌に行い、重篤な合併症を引き起こしたり、免疫力の低下を招き副作用死させたりするケースです。また、かつて「拡大根治手術」と称し浸潤がひどくて切除不能と診断された癌に対しても徹底的な一種の腹部内臓摘出術を行い、術後のさまざまな後遺症や時には手術死を起こしたケースなどもこのパターンにはいるでしょう(最近ではこの種の手術はもう行われていないはずですが)。

極論すれば、ICの果たす最大の役割とはこの最低、最悪なパターンを回避するものと考えていいと思います。「ハイリスク」であるならば、「ハイリターン」であるべきで、「ローリターンやノーリターン」ではいけないのです。もちろん、”不確実性の実学”である医療行為にはどんなに気をつけても避けられない過誤や危険が伴うことは当たり前ではあります。

であるがゆえに、大きな医療行為を受けるに際しては、患者と家族が事前にそのリスクとリターンを知り納得した上で、同意する必要があるのです(一方で、小さな日常的な医療行為に関しては、より効率的で簡便なICの方法論の開発が検討されるべき時期だと思います)。

残った、「ハイリスク・ハイリターン」か「ローリスク・ローリターン」のどちらを選択するかは、結局、患者さんの価値観・人生観の問題だろうと思います。

ICとは本来、患者さんが受ける医療がこれら4つのパターンのいずれにあたるのかを医者から聞いた上で、自分の意思で選択・同意するということです。そして、たとえ「ハイリスク」であっても受ける価値があると考え決意したならば、「ハイリターン」をめざして医療者を信じ、一体となって治療に臨むべきです。つまり、受身の立場にある患者が医療に主体的に関わるためにICは必要不可欠なものなのです。

では、あなたが肝臓に浸潤がある進行胃がんであると診断された場合のICの実際はどのようなものでしょうか?

もし、早期癌の場合は、根治治療として胃がんに対する手術(内視鏡下あるいは開腹下)による局所治療のみが提示されますが、あなたの場合は肝臓への浸潤がある進行癌ですので、胃がんに対する局所治療としての開腹下手術だけでは根治治療とはいえないため、癌を根治するために肝臓への浸潤に対する治療や全身治療としての抗癌剤治療に関しても、主治医から説明がなされることでしょう。

胃がんでは手術と抗癌剤による化学療法が治療の中心となりますが、乳がんや子宮がんなどでは放射線治療も加えた集学的治療が一般的なので、それぞれの治療効果などさらに詳しい説明が必要になるでしょう。患者や家族が望めば、治療の有効性と安全性、治癒率や再発率、生命予後にまでデータに基づいたICが行われることもあるでしょう。

このように医者の十分な説明を聞いた上で患者が同意することが、本来のICのあり方ですが、実際の医療の現場では残念ながらまだまだきちんと行われてはいないようです。

この時、問題となるのは、癌の状態が西洋医学の治療マニュアルに従った治療が困難な場合です。たとえば、あなたの胃がんが肝臓への浸潤だけでなく肺あるいは腹腔内にも転移があった場合、もはや胃がんに対する局所手術(姑息的手術と呼ばれます)だけでは治療としては不十分です。このような場合、あなたには医者から様々な治療法が提示されるでしょう。「姑息的手術のみ」「姑息的手術+抗癌剤」「抗癌剤のみ」「無治療」などです。中には、他の専門医の意見をきくセカンド・オピニオン(SO)を勧める医者もいるでしょう。

しかし、いずれにせよ医者の説明は、もう根治的な治療が難しい状況であることを前提にしたICとなります。そこで、時にはICを「余命○力月」などといった経過や予後についての宣告の場と勘違いしている無責任な医者が出現することになります。

では、「癌を根治する」とは一体どういうことなのでしょうか?

最近は、西洋医学的に観て根治的な治療が難しいと判定された場合には、前述したような治療の選択肢が提示されますので、「無治療」を選ぶこともできます。したがって、そう決断した患者や家族は西洋医学以外の、いわゆる補完・代替医療を求めて東奔西走されることになります。

しかし、一昔前まではこのようなICどころか病名告知さえ十分でなかったため、患者さん自身の意思を確認することなく、家族の藁をもすがる気持を受けて医者はたとえ効果に疑問があったとしても、取りあえず抗癌剤でもやりましょうかと言って行うのが、ごく一般的でした。

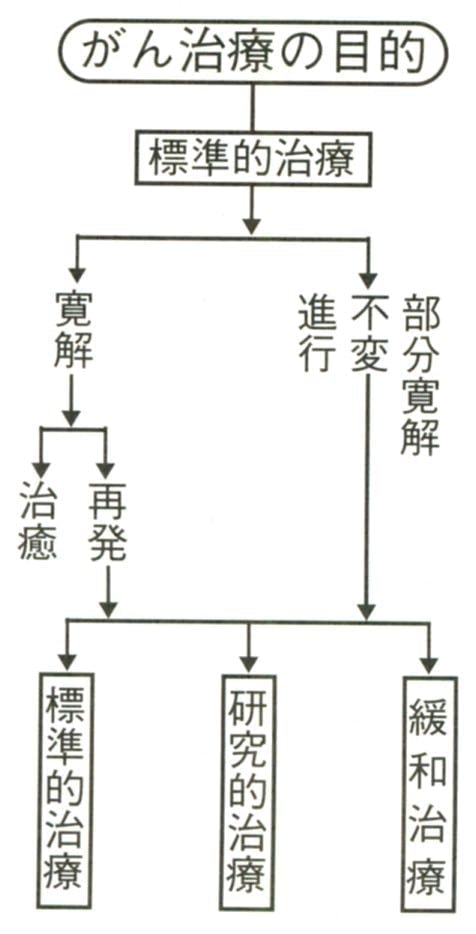

下図に、西洋医学における「癌治療の目的」を示しました。癌治療の現場では、実際にこのような流れの中で目的に合わせた治療方法が選択されています。

ただし、治療終了時点で「寛解」と判定された場合でも、治療後少なくとも五年間は慎重に経過観察した上で、再発・転移が見られない時に初めて「治癒」すなわち「根治」あるいは「完治」したと言えるのです。

一方、経過観察中に再発・転移が見られた時には「再発」と判定されます。その場合には、もう一度「標準的治療」を受けるか、その時点では西洋医学的には標準的治療とみなされない「研究的治療」か、癌による疼痛の治療など患者さんの症状を緩和し、QOL(生活の質)を高める「緩和治療」が選択されることになります。また、初回の治療後に「部分寛解」「不変」「進行」と判定された場合も、「再発」と同じように「標準的治療」「研究的治療」「緩和治療」のいずれかが選択されるわけです。なお、補完・代替医療は「研究的治療」に含まれます。

このように、一口に癌治療と言っても様々であると同時にケース・バイ・ケースであり、西洋医学の「標準的治療」さえ受ければすべての癌が治癒するわけではなく、「根治」に至るケースは限られているというのが現実の姿です。

「再発」「部分寛解」「不変」「進行」の場合には、日本では癌治療の第一選択となっている手術の適応が限定されますので、次の選択肢として抗癌剤治療が行われることが多いようです。

抗癌剤は、罹患頻度の高い癌である胃がんや肺がん、大腸がん、肝がんなどに対してよく使われていますが、その効果は癌によってまったく異なります。

下分類は、色々な癌に対する抗癌剤の効果を腫瘍の縮小を示す”奏効率”で4段階に分けたものです。奏効率とは治療した症例の中で癌の大きさが半分以下になると共に、その状態が4週間以上続いた症例の割合を示したもので”治癒率”のことではありません。

●A群 病気を治す

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫(中、高悪性度)、睾丸腫瘍、絨毛癌

●B群 病気の進行を遅らせる

乳癌、卵巣癌、多発性骨髄腫、肺小細胞癌、慢性骨髄性白血病、悪性リンパ腫(低悪性度)

●C群 症状を和らげる

前立腺癌、甲状腺髄様癌、軟部組織肉腫、骨肉腫、頭頸部癌、食道癌、子宮頸癌、肺非小細胞癌、大腸癌、胃癌、胆道癌

●D群 あまり効果は期待できない

脳腫瘍、悪性黒色腫、腎癌、膵癌、肝癌

消化器系の癌「胃がんや大腸がん、肝がん、胆のうがん、膵がん」などでは、いずれも奏効率が30%以下のD群(あまり効果は期待できない)、もしくは30~60%のC群(症状を和らげる)に属し、奏効率80%以上で「根治」も望めるA群(病気を治す)や60~80%で延命可能なB群(病気の進行を遅らせる)に属するものは残念ながらありません。

このように消化器の固形癌に対する抗癌剤の効果は今も昔も「根治」には程遠いのです(つい最近、胃がんに対して高い奏効率を示す画期的な抗癌剤が現われてきたようですが)。したがって、奏効率の高い血液系の癌(白血病など)や生殖器関連の癌(睾丸腫瘍など)を除いた、ほとんどの固形癌に対して抗癌剤を使用する目的は「根治」ではなく、「一時的な縮小」「延命」あるいは「症状の緩和」となります。

また、抗癌剤が”効く”とされるA群でも癌の縮小が、即、根治や生存期間の延長に結びつくわけではなく、数年以内に再発や増大、転移などを惹き起こすケースも少なくありません。

次に、放射線治療にも当然適応と限界がありますが、日本では英国などのように癌治療として放射線治療を積極的には行っていませんので、専門家や専門施設の数が少なく、放射線の局所療法としての有用性が十分発揮されているとは言えない状況にあります。

さて、もし、あなたが癌と診断された場合、非常に辛いことではありますが、まず西洋医学的に「癌を根治する」ことがいかに困難であるかという現実を知っておく必要があります。そして、現実をきちんと認識した上で、あなたの人生観・死生観に則って「癌治療の目的」をご自身で決めることが肝要です。ただし、これは厳しい現実があるからといって「癌の根治」を早々と諦めよと言っているわけでは決してないのです。

確かに西洋医学の標準的治療には限界があるという厳然たる事実はありますが、治癒力を高める補完・代替医療を含めた研究的治療に可能性がないわけではなく、絶望することは全くありません。むしろ私自身は、いかに困難であり、いかに少ない可能性であっても治癒力が最大限に発揮されれば私の父や同級生のように「癌の根治」は可能だと考えています。

治療成績というものは、あくまで標準的治療による他人の成績にすぎません。私は父や同級生をはじめ、西洋医学に様々な補完・代替医療を併用した方たちの中に、稀ではあっても「奇跡的治癒」と呼ばれるケースがあることを知って以来、私たち一人ひとりの中にある「治癒の力」の無限の可能性を信じるようになりました。

癌ほど個別的で多様な「病い」はないのです。極言すれば、癌治療の成否は、一人ひとりの個別的で多様な治癒力によって決まるのです。治癒力を最大限に発揮して「根治」に挑むのか、あるいは治癒力を損ねる無用な治療を制限して「一時的な縮小」「延命」を、あるいは「症状の緩和」を目指すのかは、あなたの人生観・死生観次第と言えるのではないでしょうか。

「癌を根治する」ためにはクリアしなければならない条件があります。

癌が「治癒」するか「再発・転移」するかはあなたの「治癒力」次第

「癌を根治する」ための条件としては、患者側の問題である免疫力などの治癒力の強さがあげられます。たとえ、癌が早期もしくは初期癌であり、局所治療が成功したとしても患者の免疫力が低下していたならば、眼に見えないレベルのがん細胞が増殖、さらには転移を惹き起こす可能性があります。

私は、癌に限らずすべての病気は治療で「治す」のではなく、あくまで患者の治癒力で「治る」ものと考えています。早期もしくは初期がんで発見・治療された場合でも、その後に再発や転移するケースがあります。この再発・転移の多くは二年以内に起こりますが、その引き金になるのは免疫力の低下ではないかと考えられます。

5年生存率というように、普通治療後五年経過しても再発・転移が見られない場合に、癌は「治癒」したと判定されますが、乳がんでは、時に十数年後に骨などへの転移が発見されることがあります。これは一般的には乳がんに特徴的な発育・転移のパターンとみなされていますが、十数年間、どこかで眠っていた乳がん細胞が転移巣を形成するメカニズムに、患者の免疫力などの治癒力の低下が深く関与していると推測されます。

そこで、癌が「治る」とは局在する癌を手術や放射線などで排除、死滅させるだけでは不十分であり、局所から離れた微小な癌や小転移巣を免疫力などの治癒力が発見し、速やかに排除してくれるからこそ可能になることだと思うのです。特に、進行がんの場合は、どんなに三大治療法がうまくいったとしても、この治癒力による後始末がなかったならば、いずれは体内に残存した眼に見えない癌が再発・転移すると考えられます。

私は患者さんたちに癌の発育や再発・転移について説明する時、「癌と免疫力」の力関係を単純化し、シーソーや天秤に置き換えて話しています。健康な間は、このバランスは免疫力の方に傾いています。

毎日、私たちの体内では3000から5000個の前癌状態である異型細胞が発生しているにもかかわらず”癌”という状態にならないのは、ナチュラルキラー細胞(NK細胞)とかマクロファージといった免疫を担当する細胞がこれらを見つけ次第、直ちに攻撃・破壊してくれているお蔭です。

ところが、これらの免疫力が何らかの原因、たとえば強いストレスなどによって下がった時、シーソーは癌の方に傾き、発癌すると考えられます。癌が発見されると、普通は標準的治療として三大治療法が行われますが、これらは眼に見える癌の量を減らして免疫力などの治癒力の低下によって、バランスを崩したシーソーを元に戻すために行われるのです。

そして、そのバランスが免疫力の方に傾いている間は、たとえ癌が残っていても再発・転移はしません。しかし、また何らかの原因で免疫力などの治癒力が低下してバランスが崩れた場合に、再発・転移が起こるのではないでしょうか。したがって、三大治療法による癌治療の目的とは、とりあえず「癌と免疫力」の力関係を免疫力側に傾け、治癒力優位にすることなのです。このように考えますと、癌が「治癒」するか、「再発・転移」するかどうかは、まさに「治癒力」次第と言っても決して過言ではないのです。

ところで、主治医が標準的治療後の経過や予後について語る時、その根拠になっているのはステージ(病期)毎の5年生存率です。しかしながら、この5年生存率というものが実はクセモノなのです。

国立がんセンターが発表する主な癌の5年生存率は、一般的には癌の「治癒率」と言い換えることができるでしょう。再三述べましたように、多くの癌では、標準的治療を受けた後5年間生存すれば、「治癒した」ものとみなされます。もちろん主治医も、その前提に立って癌の告知をし、治療法に関するICをするのです。

そこで逆に、5年生存率が低い癌に関しては、「治癒は期待できません」とか「手遅れですね」といった『死の宣告』まがいの予後告知をする輩が出現することになります。けれども、患者さんの中には「再発・転移」や「部分寛解」「不変」「進行」など「治癒」には程遠い状態にもかかわらず、5年以上生存されている方がかなりおられます。

そういう方は自分の意思で手術を拒否され、対症療法と補完・代替療法のみしかされていません。ある方は癌は年々増大しつつも、体調が良い時は仕事に復帰され、体調不良になれば入院し、体調が回復すればまた元の生活に戻るという事をされ10年以上生きられた方もおられます。そういう患者さんの存在によって「治癒不能」と宣告され絶望の淵に立たされている多くの方々の心に「癌と共存で10年以上生きられた方もいるのだ」と、希望の灯が点り、生きる活力が蘇えることもあるのです。

このように5年以上生きることと、癌が「治癒」することとは全く別の問題なのです。つまり、5年生存率とは再発・転移があろうがなかろうが、5年以上生きられた方たちの比率のことです。裏を返せば、いかに癌が治癒していたとしても、術後の後遺症などで寝たきり状態になっている方が、その状態でも5年経過すれば、めでたく5年生存率の仲間入りをするわけです。

要するに、現在の癌の「治癒」の判定基準である5年生存率というものはQOL(生活の質)など患者さんの心身の状態を反映したものではなく、単に5年以上生きたかどうかをみる「量的な指標」にすぎないのです。

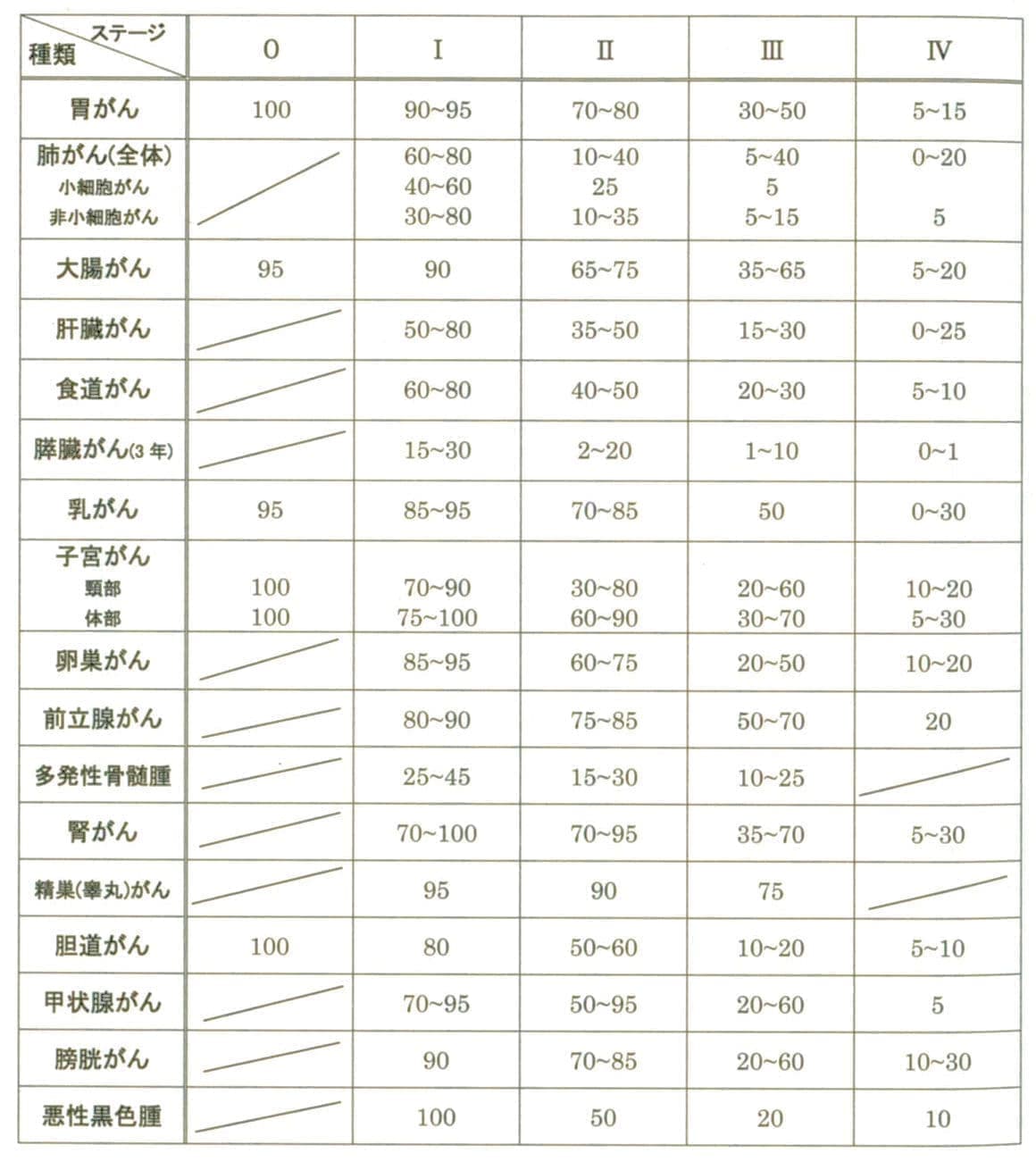

このように、5年生存率は、あくまで癌患者さんの生存の「量」であり、その生存の「質」を反映したものでないことがわかっていただけたと思います。しかしながら、現代の癌治療の実状を知る上で、ステージ毎の5年生存率の持つ意味はきわめて重要です。

では、癌の進展度を表わすステージ(病期)分類法とはどのようなものなのでしょうか?

ステージには0期からⅣ期まで5つの段階があります。さらにそれぞれをa期、b期と細分する場合もあります。

0期は微小もしくは初期癌、I期は早期がん、II期は早期から中期癌、Ⅲ期は進行癌、Ⅳ期は遠隔転移がある末期癌に相当します。0期とI期は局所に限局した治癒可能な癌であり、II期になると周辺のリンパ節への転移がみられ、III期、Ⅳ期とステージが上がるとともに治療自体が難しくなり、治癒困難なケースが多くなります。

このステージの決定には、癌の種類、大きさ、深さ(深達度)、拡がり具合(浸潤範囲)などを総合して判断されます。判断基準としては、国際分類である「TNM(癌進行度)分類法」や、癌毎に学会が設定した「臓器別癌取り扱い規約」などが使われています。

下表に、主な癌についてステージ別の5年生存率を示してみましょう。これは、日米で発表されたさまざまな成績を基にして作成されたものです(注=肺がんでは全体とタイプ別を合計した数値に違いがありますが、用いた資料が異なるためです)。

この表からは、現在の手術・抗癌剤・放射線による癌治療の成否が、日本でも米国でもいかに発見された時のステージ次第であるかが一目瞭然になると思います。いずれの癌でも比較的早い時期にあたるステージI・IIと、進んだ時期であるステージⅢ・Ⅳの生存率の間には大きな開きがあります。同時に、ステージⅣの5年生存率のあまりの低さには患者さんならずとも愕然としてしまいます。しかもこれらは、無治療ではなく、すべて標準治療を受けた人たちの生存率なのです。これが、三大治療法の現状です。

したがって、ICに際しても、この5年生存率を参考にして治療を選択すべきなのです。たとえば、罹患した癌が残念ながらステージⅣであり、その5年生存率が5%以下であった時には、治療の選択肢は三大治療法に限定される必要はありません。むしろ、様々な補完・代替医療を含めた選択をするべきでしょう。

しかし逆に、このデータは現代西洋医学の最大の成果である「早期発見・早期治療」の正当性を証明した結果ともいえます。つまり”運良く”早い時期に発見され”運良く”標準的治療がうまくいった場合、癌の治癒が期待できるというわけです。ただし、癌の種類によってはステージIとII、ステージⅢとⅣの間にも成績に大きな差がみられる場合もあります。このあたりに、癌という病気の難しさがあるのではないでしょうか。

ところが、ここで忘れてはならない大事なことがあります。惨憺たる成績であるステージⅣの中にも、あるいはどんなに難治性といわれている癌であったとしても、5年以上生存した方が必ずおられるという事実です。決して”全滅”ではないのです。

そして、私は西洋医学的には例外的とみなされ”奇跡的”と呼ばれる方たちが治癒に至るプロセスの背後に、その人自身の免疫力・治癒力の関与を強く感じてならないのです。”運良く”とか”奇跡的”とは、「免疫力・治癒力がしっかりしていた」と言い換えられるのではないでしょうか。何度も強調するように、私は治癒困難な癌の治療の成否を握っているのは、免疫力などの治癒力ではないかと考えています。

さて、20世紀までの西洋医学による癌の治療の目標は「癌の根治」でした。そして、そのスローガンは「癌の撲滅」であり、患者の身体から癌を完全に消し去ることでした。このスローガン通りに、かつての”死病”が強力な抗癌剤の出現と画期的な投与法により、いまや「治癒」も可能となった病気のひとつに白血病があります。

1960年代の初めには、米国でも白血病の5年生存率は4%前後でしたが、1970年代には28%となり、1980年代半ばには50%以上の患者が5年またはそれ以上長く生存できるようになりました。また、患者の年齢が低いほど治療によりよく反応するため、寛解率は上昇し、致死的であった小児の白血病の治療に光が差すことになりました。特に、小児の急性リンパ性白血病ではその5年生存率は70~80%に達し、いまや治癒が期待できる疾患になりました。

この治療成績の飛躍的な上昇をもたらした抗癌剤による強力化学療法の基本理念は、「Total cell kill theory」といって、白血病の患者さんの血液中から骨髄に存在するすべての白血病細胞と、その基になる細胞をゼロにすることでした。患者の体内の白血病細胞をすべて殺し尽くすこと、まさに「撲滅」を目指すものでした。なお、骨髄移植においても、この理念に従って放射線治療を併用して白血病細胞の根絶のみならず、患者の免疫機能を無力化してから移植が行われています。

この抗癌剤による白血病の治療は、その後、固形癌の化学療法のお手本となりました。したがって、現在の固形癌に対する抗癌剤治療の使用のし方も、白血病に対する輝かしい成績が基になっています。

このように、西洋医学における「癌の治癒」とは、癌に冒された患者さんの身体から、癌細胞のすべてを唯の一個も残さずに徹底的に排除し、「撲滅」することでした。

ところが、前述したように固形癌に対する抗癌剤治療の成績は決して輝かしいものではありません。白血病などの血液系腫瘍では、抗癌剤が血流を介して直接的に働くため、確かに「Total cell kill」効果も期待できますが、固形癌ではそんなに簡単ではないことがわかってきました。最近になってようやく抗癌剤の適応を選ぼうという考え方が一般的になってきましたが、かつての日本において癌とみればすぐに大量の抗癌剤を使いたがる傾向は、この「癌の撲滅」理論に負うことが大であったのです。

20世紀末になって、膨大な癌患者さん達の治療成績の集積とその解析の結果から、現代西洋医学の癌治療の基本理念とそのスローガンは修正を余儀なくされることになりました。それは、「癌の撲滅」から「癌との共存」へというものでした。一昔前には想像すらできなかった「撲滅」から「共存」へというパラダイム(考え方の基本的な枠組み)のシフトは、私には、癌という病気と人間との関係にとどまるものではないように思われてならないのです。

もしかすると、「共存」は21世紀の人間同士あるいは自然と人間との関係など、人類や民族のあり方、さらには地球を考える上でのきわめて重要なキーワードなのかもしれません。